Сколько осталось людей тот кто воевал. Сколько советских людей погибло в Великой Отечественной? Сколько из них погибло

Прежде, чем пускаться в объяснения, статистику и прочее, давайте сразу поясним, что имеется в виду. В данной статье рассматриваются потери, понесенные Красной Армией, Вермахтом и войсками стран сателлитов Третьего Рейха, а также гражданским населением СССР и Германии, только в период с 22.06.1941 до момента окончания военных действий в Европе (к сожалению, в случае с Германией это практически неисполнимо). Сознательно исключены советско-финляндская война и «освободительный» поход РККА. Вопрос потерь СССР и Германии неоднократно поднимался в печати, идут бесконечные споры в Интернете и по телевидению, но к единому знаменателю исследователи данного вопроса прийти никак не могут, потому что, как правило, все аргументы сводятся в итоге к эмоциональным и политизированным высказываниям. Это лишний раз доказывает, насколько болезненный это вопрос в отечественной . Целью статьи не является «выяснение» окончательной истины в данном вопросе, а попытка суммировать различные данные, содержащиеся в разрозненных источниках. Право делать вывод предоставим читателю.

При всем многообразии литературы и сетевых ресурсов о Великой Отечественной Войне, представления о ней во многом страдают определенной поверхностностью. Основная причина этого - идеологизированность того или иного исследования или произведения и не важно, что это за идеология - коммунистическая или антикоммунистическая. Трактовка такого грандиозного события в свете какой-либо идеологии является заведомо ложной.

Особенно горько читать последнее время о том, что война 1941–45 гг. была лишь схваткой двух тоталитарных режимов, где один, дескать, вполне соответствовал другому. Мы же попробуем взглянуть на эту войну с точки зрения наиболее оправданной - геополитической.

Германия 30-х, при всех своих нацистских «особенностях», прямо и неуклонно продолжала то мощное стремление к первенству в Европе, которое веками определяло путь германской нации. Даже сугубо либеральный германский социолог Макс Вебер писал во время 1-й мировой войны: «…мы, 70 млн. немцев…обязаны быть империей. Мы должны это сделать, даже если боимся потерпеть поражение». Корни этого устремления немцев уходят корнями вглубь веков, как правило, апелляцию нацистов к средневековой и даже языческой Германии истолковывают как чисто идеологическое мероприятие, как конструирование мобилизующего нацию мифа.

С моей точки зрения все сложнее: именно германские племена создали империю Карла Великого, позднее на ее фундаменте сложилась Священная Римская Империя германской нации. И именно «империя германской нации» создала то, что называется «европейской цивилизацией» и начала завоевательную политику европейцев с сакраментального «Drang nach osten» - «натиска на восток», ведь половина «исконно» немецких земель, вплоть до 8–10 веков принадлежала славянским племенам. Поэтому присвоение плану войны против «варварского» СССР названия «план Барбаросса» - не случайное совпадение. Эта идеология «первенства» Германии как основополагающей силы «европейской» цивилизации явилась исходной причиной двух мировых войн. Причем в начале Второй мировой Германия смогла действительно (пусть и ненадолго) осуществить свое устремление.

Вторгаясь в пределы той или иной европейской страны, немецкие войска встречали изумительное по своей слабости и нерешительности сопротивление. Кратковременные схватки армий европейских стран с вторгнувшимися в их пределы германскими войсками, за исключением Польши, являли собой скорее соблюдение некоего «обычая» войны, чем действительное сопротивление.

Чрезвычайно много написано о дутом европейском «движении Сопротивления», якобы бы наносившем гигантский урон Германии и свидетельствовавшем, что Европа наотрез отвергала свое объединение под германским главенством. Но, за исключением Югославии, Албании, Польши и Греции, масштабы Сопротивления - тот же идеологический миф. Несомненно, режим, устанавливаемый Германией в оккупированных странах, не устраивал широкие слои населения. В самой Германии тоже существовало сопротивление режиму, но ни в том, ни в другом случае это не являлось сопротивлением страны и нации в целом. Например, в движении Сопротивления во Франции за 5 лет погибли 20 тысяч человек; за те же 5 лет погибло около 50 тысяч французов, воевавших на стороне немцев, то есть в 2,5 раза больше!

В советское время гиперболизация Сопротивления была внедрена в умы как полезный идеологический миф, дескать, нашу борьбу с Германией поддерживала вся Европа. В действительности, как уже упоминалось, серьезное сопротивление оккупантам оказали лишь 4 страны, что объясняется их «патриархальностью»: им были чужды не столько «германские» порядки, насаждаемые Рейхом, сколько общеевропейские, ибо эти страны по своему образу жизни и сознания во многом не принадлежали европейской цивилизации (хотя географически включены в Европу).

Таким образом, к 1941 году почти вся континентальная Европа, так или иначе, но без особых потрясений вошла в состав новой империи с Германией во главе. Из существовавших двух десятков европейских стран почти половина - Испания, Италия, Дания, Норвегия, Венгрия, Румыния, Словакия, Финляндия, Хорватия - совместно с Германией вступили в войну против СССР, послав на Восточный фронт свои вооруженные силы (Дания и Испания без формального объявления войны). Остальные европейские страны не принимали участие в военных действиях против СССР, но так или иначе «работали» на Германию, или, скорее, на новообразованную европейскую Империю. Неверное представление о событиях в Европе заставило нас начисто забыть о многих реальных событиях того времени. Так, например, англо-американские войска под командованием Эйзенхауэра в ноябре 1942 года в Северной Африке сражались поначалу не с немцами, а с двухсоттысячной армией французов, несмотря на быструю «победу» (Жан Дарлан ввиду явного превосходства сил союзников приказал сдаться французским войскам), в боевых действиях погибли 584 американца, 597 англичан и 1600 французов. Конечно, это мизерные потери в масштабах всей Второй Мировой войны, но они показывают, что ситуация была несколько сложней, чем обычно думают.

Красная Армия в боях на Восточном фронте захватила полмиллиона пленных, являющихся гражданами вроде бы не воевавших с СССР стран! Можно возразить, что это «жертвы» германского насилия, загнавшего их на русские просторы. Но немцы были не глупее нас с вами и вряд ли допустили бы на фронт поголовно неблагонадежный контингент. И пока очередная великая и многонациональная армия одерживала победы в России, Европа была, в общем и целом, на ее стороне. Франц Гальдер в своем дневнике 30 июня 1941 года записал слова Гитлера: «Европейское единство в результате совместной войны против России». И Гитлер вполне верно оценил положение. Фактически геополитические цели войны против СССР осуществляли не только немцы, а 300 млн. европейцев, объединенных на различных основаниях - от вынужденного подчинения до желанного сотрудничества - но, так или иначе, действующих совместно. Только благодаря опоре на континентальную Европу немцы смогли мобилизовать в армию 25% всего населения (для справки: СССР мобилизовал 17% своих граждан). Одним словом, силу и техническую оснащенность армии, вторгшейся в СССР, обеспечивали десятки миллионов квалифицированных рабочих всей Европы.

Для чего мне потребовалось столь длинное вступление? Ответ прост. Наконец надо осознать, что СССР воевал не только с Германским Третьим Рейхом, но почти со всей Европой. К сожалению, на извечное «русофобство» Европы наложился страх перед «жутким зверем» - большевизмом. Многие добровольцы из европейских стран, воевавшие в России, воевали именно с чуждой им коммунистической идеологией. Не меньшее их число было сознательными ненавистниками «неполноценных» славян, зараженные чумой расового превосходства. Современный немецкий историк Р. Рюруп пишет:

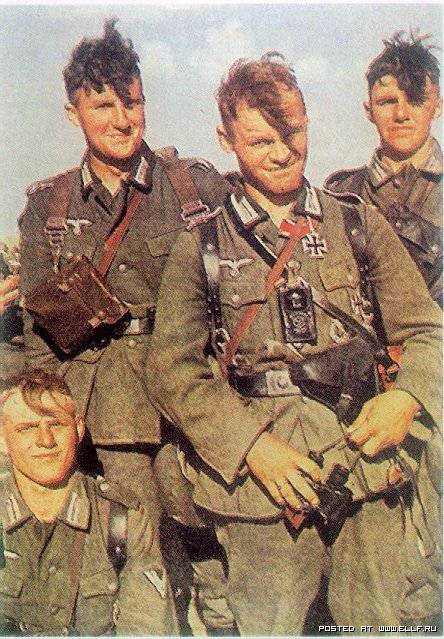

"Во многих документах Третьего Рейха запечатлелся образ врага - русского, глубоко укоренившийся в германских истории и обществе. Такие взгляды были свойственны даже тем офицерам и солдатам, которые не были убежденными или восторженными нацистами. Они (эти солдаты и офицеры) также разделяли представления о «вечной борьбе» германцев… о защите европейской культуры от «азиатских орд», о культурном призвании и праве господства немцев на Востоке. Образ врага подобного типа был широко распространен в Германии, он принадлежал к «духовным ценностям»".

И это геополитическое сознание было свойственно не только немцам, как таковым. После 22 июня 1941 года как на дрожжах появляются добровольческие легионы, позже превратившиеся в дивизии СС «Нордланд» (скандинавская), «Лангемарк» (бельгийско-фламандская), «Шарлемань» (французская). Угадайте, где они защищали «европейскую цивилизацию»? Верно, довольно далеко от Западной Европы, в Белоруссии, на Украине, в России. Немецкий профессор К. Пфеффер писал в 1953 году: «Большинство добровольцев из стран Западной Европы шли на Восточный фронт потому, что видели в этом ОБЩУЮ задачу для всего Запада…» Вот с силами почти всей Европы и суждено было столкнуться СССР, а не только с Германией, и столкновение это было не «двух тоталитаризмов», а «цивилизованной и прогрессивной» Европы с «варварским государством недочеловеков», так долго пугавшем европейцев с востока.

1. Потери СССР

По официальным данным переписи населения 1939 года, в СССР проживало 170 млн. человек - существенно больше, чем в любой другой отдельно взятой стране Европы. Все население Европы (без СССР) составляло 400 млн. человек. К началу Второй Мировой Войны население Советского Союза отличалось от населения будущих противников и союзников высоким уровнем смертности и низкой продолжительностью жизни. Тем не менее, высокая рождаемость обеспечивала значительный прирост населения (2% в 1938–39 гг.). Также отличие от Европы состояло в молодости населения СССР: доля детей младше 15 лет составляла 35%. Именно эта особенность позволила сравнительно быстро (в теч. 10 лет) восстановить предвоенную численность населения. Доля городского населения составляла лишь 32%, (для сравнения: в Великобритании - более 80%, во Франции - 50%, в Германии - 70%, в США - 60%, и лишь в Японии она имела ту же величину, что и в СССР).

В 1939 году население СССР заметно увеличилось после вхождения в состав страны новых областей (Западные Украина и Белоруссия, Прибалтика, Буковина и Бессарабия), население которых составляло от 20 до 22,5 млн. человек. Общая численность населения СССР, по справке ЦСУ на 1 января 1941 года, определялась в 198 588 тыс. человек (в том числе РСФСР - 111 745 тыс. чел.) По современным оценкам оно все же было меньше, и на 1 июня 41 года составляло 196,7 млн. человек.

Численность населения некоторых стран на 1938–40 гг.

СССР - 170,6 (196,7) млн. человек;

Германия - 77,4 млн. человек;

Франция - 40,1 млн. человек;

Великобритания - 51,1 млн. человек;

Италия - 42,4 млн. человек;

Финляндия - 3,8 млн. человек;

США - 132,1 млн. человек;

Япония - 71,9 млн. человек.

К 1940 году население Рейха увеличилось до 90 млн. человек, а с учетом сателлитов и покоренных стран - 297 млн. человек. К декабрю 1941 года СССР потерял 7% территории страны, на которой до начала ВОВ проживало 74,5 млн. человек. Это еще раз подчеркивает, что несмотря на уверения Гитлера, СССР не имел преимуществ в людских ресурсах над Третьим Рейхом.

За все время Великой Отечественной Войны в нашей стране 34,5 миллиона человек надевали военную форму. Это составило порядка 70% от общей численности мужчин в возрасте 15–49 лет в 1941 году. Численность женщин в Красной Армии равнялась примерно 500 тысячам. Выше процент призванных был только в Германии, но как мы говорили ранее, дефицит рабочей силы немцы покрывали за счет рабочих Европы и военнопленных. В СССР подобный дефицит покрывался увеличенной продолжительностью рабочего дня и широким использованием труда женщин, детей и стариков.

О прямых безвозвратных потерях Красной Армии долгое время в СССР не говорили. В частной беседе маршал Конев в 1962 году назвал цифру 10 млн. человек, известный перебежчик - полковник Калинов, сбежавший на Запад в 1949 году - 13,6 млн. человек. Цифра в 10 млн. человек была обнародована во французской версии книги «Войны и народонаселение» Б. Ц. Урланиса, известного советского демографа. Авторы известной монографии «Гриф секретности снят» (под ред. Г. Кривошеева) в 1993 году и в 2001 году опубликовали цифру 8,7 миллиона человек, на данный момент в большинстве справочной литературы указана именно она. Но сами авторы констатируют, что туда не входят: 500 тыс. военнообязанных, призванных по мобилизации и захваченных противником, но не зачисленных в списки частей и соединений. Также не учтены почти полностью погибшие ополченцы Москвы, Ленинграда, Киева и других крупных городов. В настоящее время наиболее полные списки безвозвратных потерь советских солдат составляют 13,7 млн. человек, но примерно 12-15% записей повторны. По данным статьи «Мертвые души Великой Отечественной» («НГ», 22.06.99), историко-архивным поисковым центром «Судьба» ассоциации «Военные мемориалы» установлено, что за счет двойного и даже тройного учета число погибших воинов 43-й и 2-й Ударных армий в исследованных центром боях было завышено на 10-12%. Поскольку эти цифры относятся к периоду, когда учет потерь в Красной Армии был недостаточно тщателен, то можно предположить, что в целом по войне за счет двойного счета число погибших красноармейцев завышено примерно на 5–7%, т. е. на 0,2–0,4 млн. чел.

К вопросу о пленных. Американский исследователь А. Даллин по архивным немецким данным оценивает их количество в 5,7 млн. человек. Из них погибли в плену 3,8 млн. то есть 63%. Отечественные историки оценивают количество пленных красноармейцев в 4,6 млн. человек, из них погибло 2,9 млн. В отличии от немецких источников сюда не включены гражданские лица (например железнодорожники), а также тяжело раненные, оставшиеся на поле боя, занятом противником, и впоследствии умершие от ран или расстрелянные (около 470-500 тыс.) Особенно отчаянным положение военнопленных было в первый год войны, когда было захвачено более половины их общей численности (2,8 млн. человек), а их труд еще не стал использоваться в интересах Рейха. Лагеря под открытым небом, голод и холод, болезни и отсутствие лекарств, жесточайшее обращение, массовые расстрелы больных и неспособных к работе, да и просто всех неугодных, в первую очередь комиссаров и евреев. Не справляясь с потоком пленных и руководствуясь политическими и пропагандисткими мотивами, оккупанты в 1941 году распустили по домам свыше 300 тысяч военнопленных, главным образом уроженцев западной Украины и Белоруссии. В дальнейшем такая практика была прекращена.

Также не стоит забывать, что примерно 1 млн. военнопленных был переведен из плена в состав вспомогательных частей Вермахта. Во многих случаях для пленных это был единственный шанс выжить. Опять же большая часть этих людей, по немецким данным, при первой возможности старалась дезертировать из частей и соединений Вермахта. В местных вспомогательных силах немецкой армии выделялись:

1) добровольные помощники (хиви)

2) служба порядка (оди)

3) фронтовые вспомогательные части (шума)

4) полицейские и оборонные команды (гема).

В начале 1943 года в вермахте действовало: до 400 тыс. хиви, от 60 до 70 тыс. оди, и 80 тыс. в восточных батальонах.

Некоторая часть военнопленных и населения оккупированных территорий сделали сознательный выбор в пользу сотрудничества с немцами. Так, в дивизию СС «Галичина» на 13 000 «мест» было 82 000 добровольцев. Более 100 тыс. латышей, 36 тыс. литовцев и 10 тыс. эстонцев служили в немецкой армии, преимущественно в войсках СС.

Кроме того, несколько миллионов человек с захваченных территорий были угнаны на принудительные работы в Рейх. ЧГК (Чрезвычайная госкомиссия) сразу после войны оценивала их количество в 4,259 млн. человек. Более поздние исследования дают цифру в 5,45 млн. человек, из них погибло 850-1000 тыс.

Оценки прямого физического истребления мирного населения, по данным ЧГК от 1946г.

РСФСР - 706 тыс. чел.

УССР - 3256,2 тыс. чел.

БССР - 1547 тыс. чел.

Лит. ССР - 437,5 тыс. чел.

Лат. ССР - 313,8 тыс. чел.

Эст. ССР - 61,3 тыс. чел.

Молд. ССР - 61 тыс. чел.

Карело-Фин. ССР - 8 тыс. чел. (10)

Столь высокие цифры для Литвы и Латвии объясняются тем, что там находились лагеря смерти и концентрационные лагеря для военнопленных. Огромными были и потери населения в прифронтовой полосе во время боевых действий. Однако определить их фактически невозможно. Минимально допустимая величина - число умерших в блокадном Ленинграде, т. е. 800 тысяч человек. В 1942 году коэффициент детской смертности в Ленинграде достиг 74,8%, то есть из 100 новорожденных умирало около 75 младенцев!

Еще один немаловажный вопрос. Какое количество бывших советских граждан после окончания Великой Отечественной Войны предпочло не возвращаться в СССР? По советским архивным данным, численность «второй эмиграции» составляла 620 тыс. человек. 170 000 - немцев, бессарабцев и буковинцев, 150 000 - украинцев, 109 000 - латышей, 230 000 - эстонцев и литовцев и только 32 000 русских. Сегодня эта оценка представляется явно заниженой. По современным данным, эмиграция из СССР составила 1,3 млн. человек. Что дает нам разницу почти в 700 тыс., ранее относившуюся к безвозвратным потерям населения.

Итак, каковы же потери Красной Армии, мирного населения СССР и общие демографические потери в Великой Отечественной Войне. На протяжении двадцати лет основной оценкой была «притянутая» за уши Н. Хрущевым цифра 20 млн. чел. В 1990 году в результате работы специальной комиссии Генштаба и Госкомстата СССР появляется более обоснованная оценка в 26,6 млн. чел. На данный момент она и является официальной. Обращает на себя внимание тот факт, что еще в 1948 году американский социолог Тимашев дал оценку потерь СССР в войне, которая практически совпала с оценкой комиссии Генштаба. Также с данными Комиссии Кривошеева совпадает оценка Максудова, сделанная им в 1977 году. По данным комиссии Г. Ф. Кривошеева.

Итак, давайте суммируем:

Послевоенная оценка потерь Красной Армии: 7 млн. человек.

Тимашев: Красная Армия - 12,2 млн. чел., мирное население 14,2 млн.чел., прямые людские потери 26,4 млн. чел., общие демографические 37,3 млн.

Арнтц и Хрущев: прямые людские: 20 млн. чел.

Бирабен и Солженицын: Красная Армия 20 млн. чел., мирное население 22,6 млн. чел., прямые людские 42,6 млн., общие демографические 62,9 млн. чел.

Максудов: Красная Армия - 11,8 млн. чел., мирное население 12,7 млн. чел, прямые людские потери 24, 5 млн. чел. Нельзя не оговориться, что С. Максудов (А. П. Бабенышев, Гарвардский университет США) чисто боевые потери КА определил в 8,8 млн. чел

Рыбаковский: прямые людские 30 млн. чел.

Андреев, Дарский, Харькова (Генштаб, комиссия Кривошеева): прямые боевые потери Красной Армии 8,7 млн. (11, 994 включая военнопленных) чел. Мирное население (включая военнопленных) 17,9 млн. чел. Прямые людские потери 26,6 млн. чел.

Б. Соколов: потери Красной Армии - 26 млн. человек

М. Харрисон: общие потери СССР - 23,9 - 25,8 млн. человек.

Что же мы имеем в «сухом» остатке? Будем руководствоваться простой логикой.

Оценка потерь Красной Армии, данная в 1947 году (7 млн.) не вызывает доверия, т. к. не все подсчеты даже при несовершенстве советской системы были завершены.

Хрущевская оценка тоже не является подтвержденной. С другой стороны настолько же необоснованной являются и «солженицынские» 20 млн. человек потерь только армии или даже 44 млн (не отрицая некоторый талант А. Солженицына как писателя, все факты и цифры в его трудах не подтверждены ни единым документом и понять откуда он что брал - невозможно).

Борис Соколов пытается втолковать нам о том, что потери лишь вооруженных сил СССР составили 26 млн. человек. Руководствуется он при этом косвенным методом вычислений. Довольно точно известны потери офицерского состава Красной Армии, по Соколову это 784 тыс. человек (1941–44 гг.) Господин Соколов, ссылаясь на среднестатистические потери офицеров Вермахта на Восточном фронте 62500 человек (1941–44 гг.), и данные Мюллера-Гиллебранта, выводит соотношение потерь офицерского корпуса к рядовому составу Вермахта, как 1:25, то есть 4%. И, ничтоже сумняшеся, экстраполирует эту методику на Красную Армию, получая свои 26 миллионов безвозвратных потерь. Однако такой подход при ближайшем рассмотрении оказывается изначально ложным. Во-первых, 4% потерь офицеров не есть верхний предел, например, в польской кампании вермахт потерял 12% офицеров к общим потерям ВС. Во-вторых, господину Соколову было бы нелишне знать, что при штатной численности немецкого пехотного полка в 3049 человек офицеров в нем было 75 человек, то есть 2,5%. А в советском пехотном полку при численности 1582 человека - офицеров 159 человек, т. е.10%. В-третьих, апеллируя к вермахту, Соколов забывает о том, что чем больше боевого опыта в войсках тем меньше потери среди офицеров. В Польской кампании потери немецких офицеров −12%, во французской - 7%, а на Восточном фронте уже 4%.

То же самое можно применить и к РККА: если в конце войны потери офицеров (не по Соколову, а по статистике) составляли 8-9%, то на начало ВОВ могли составить и 24%. Получается, как у шизофреника, все логично и правильно, лишь исходная посылка неверна. Почему на теории Соколова мы остановились так подробно? Да потому, что г. Соколов весьма часто излагает свои цифры в СМИ.

С учетом вышесказанного, откинув заведомо заниженные и завышенные оценки потерь, получаем: Комиссия Кривошеева - 8,7 млн. человек (с военнопленными 11,994 млн. данные 2001 г.), Максудов - потери даже несколько ниже официальных - 11,8 млн. чел. (1977 −93 гг.), Тимашев - 12,2 млн. чел. (1948). Сюда же можно причислить и мнение М. Харрисона, при уровне общих потерь, указанным им, потери армии должны укладываться в данный промежуток. Эти данные получены различными методиками расчетов, т. к. и Тимашев и Максудов, соответственно не имели доступа к архивам МО СССР и России. Думается, что потери ВС СССР в ВОВ лежат очень близко к такой «кучной» группе результатов. Не будем забывать, что в эти цифры входят 2,6–3,2 млн. уничтоженных советских военнопленных.

В заключение, следует, наверное, согласиться с мнением Максудова, что из числа потерь надо исключить эмиграционный отток, который составил 1,3 млн. чел., что не учли в исследовании Генштаба. На эту величину и следует уменьшить величину потерь СССР в ВОВ. В процентном соотношении структура потерь СССР выглядит так:

41% - потери ВС (включая военнопленных)

35% - потери ВС (без военнопленных, т. е. прямые боевые)

39% - потери населения оккупированных территорий и прифронтовой полосы (45% с военнопленными)

8% - население тыла

6% - ГУЛАГ

6% - эмиграционный отток.

2. Потери Вермахта и войск СС

К настоящему времени не существует достаточно надежных цифр потерь немецкой армии, полученных прямым статистическим подсчетом. Объясняется это отсутствием по разным причинам достоверных исходных статистических материалов о немецких потерях.

Более или менее ясна картина относительно числа военнопленных вермахта на советско-германском фронте. По российским источникам, советскими войсками было пленено 3 172 300 солдат вермахта, из них в лагерях НКВД находилось 2388443 немца. По подсчетам немецких историков, в советских лагерях военнопленных только немецких военнослужащих было около 3,1 млн. Расхождение, как видите, примерно в 0,7 млн. чел. Объясняется это расхождение различиями в оценке числа погибших в плену немцев: по российским архивным документам в советском плену погибло 356 700 немцев, а по оценке немецких исследователей примерно 1,1 млн. чел. Представляется, что более достоверной является российская цифра погибших в плену немцев, а недостающие 0,7 млн. пропавших без вести и не вернувшихся из плена немцев на самом деле погибли не в плену, а на поле боя.

Абсолютное большинство публикаций, посвященных расчетам боевых демографических потерь вермахта и войск СС, опираются на данные центрального бюро (отдела) учета потерь личного состава вооруженных сил, входящего в немецкий Генеральный штаб верховного главнокомандования. Причем, отказывая в достоверности советской статистике, немецкие данные расцениваются как абсолютно достоверные. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что мнение о высокой достоверности сведений этого отдела сильно преувеличено. Так, немецкий историк Р. Оверманс в статье «Человеческие жертвы Второй мировой войны в Германии» пришел к выводу, что «…каналы поступления информации в вермахте не обнаруживают той степени достоверности, которую приписывают им некоторые авторы». В качестве примера он сообщает, что «…служебное заключение отдела потерь в штабе вермахта, относящееся к 1944 году, документально подтвердило, что потери, которые были понесены в ходе польской, французской и норвежской кампаний и выявление которых не представляло никаких технических трудностей, были почти вдвое выше, чем первоначально сообщалось». Согласно данным Мюллера-Гиллебранда, которым верят многие исследователи, демографические потери Вермахта составили 3,2 млн. человек. Еще 0,8 млн. умерли в плену. Однако, по справке организационного отдела ОКХ от 1 мая 1945 г., только сухопутные силы, включая войска СС (без ВВС и ВМС), за период с 1 сентября 1939 г. по 1 мая 1945 г. потеряли 4 миллиона 617,0 тыс. чел. Это самое последнее сообщение о потерях ВС Германии. К тому же с середины апреля 1945 года централизованного учета потерь не велось. А с начала 1945 года данные неполные. Остается фактом то, что в одной из последних радиопередач с его участием, Гитлер озвучил цифру в 12,5 млн. общих потерь ВС Германии, из которых 6,7 млн. безвозвратно, что превышает данные Мюллера-Гиллебранда примерно в два раза. Дело было в марте 1945 года. Не думаю, что за два месяца солдаты Красной Армии не убили ни одного немца.

В целом сведения отдела потерь вермахта не могут служить исходными данными для расчета потерь Вооруженных сил Германии в Великой Отечественной войне.

Существует другая статистика потерь - статистика захоронений солдат вермахта. Согласно приложению к закону ФРГ «О сохранении мест захоронения», общее число немецких солдат, находящихся в зафиксированных захоронениях на территории Советского Союза и восточноевропейских стран, составляет 3 млн. 226 тыс. чел. (на территории только СССР - 2 330 000 захоронений). Эта цифра может быть принята в качестве исходной для расчета демографических потерь вермахта, однако и она нуждается в корректировке.

Во-первых, эта цифра учитывает только захоронения немцев, а в составе вермахта воевало большое число солдат других национальностей: австрийцев (из них погибло 270 тыс. чел.), судетских немцев и эльзасцев (погибло 230 тыс. чел.) и представителей других национальностей и государств (погибло 357 тыс. чел.). Из общего числа погибших солдат вермахта не-немецкой национальности на долю советско-германского фронта приходится 75-80%, т. е. 0,6–0,7 млн. чел.

Во-вторых, эта цифра относится к началу 90-х годов прошлого столетия. За прошедшее с тех пор время поиск немецких захоронений в России, странах СНГ и странах Восточной Европы продолжался. А появлявшиеся на эту тему сообщения были недостаточно информативны. Так, например, российская Ассоциация военных мемориалов, созданная в 1992 году, сообщила, что за 10 лет своего существования передала Немецкому союзу по уходу за воинскими захоронениями сведения о захоронениях 400 тыс. солдат вермахта. Однако были ли это вновь обнаруженные захоронения или они уже учтены в цифре 3 млн. 226 тыс. неясно. К сожалению, обобщенной статистики вновь обнаруженных захоронений солдат вермахта найти не удалось. Ориентировочно можно принять, что число вновь обнаруженных за последние 10 лет захоронений солдат вермахта находится в пределах 0,2–0,4 млн. чел.

В третьих, многие захоронения погибших солдат вермахта на советской земле исчезли или умышленно были уничтожены. Ориентировочно в таких исчезнувших и безымянных могилах могло быть захоронено 0,4–0,6 млн. солдат вермахта.

В четвертых, в эти данные не включены захоронения немецких солдат, убитых в боях с советскими войсками на территории Германии, и западноевропейских стран. По данным Р. Оверманса, только за последние три весенних месяца войны погибло порядка 1 млн. чел. (минимальная оценка 700 тыс.) В целом, на германской земле и в западноевропейских странах в боях с Красной Армией погибло примерно 1,2–1,5 млн. солдат вермахта.

Наконец, в пятых, в число захороненных вошли и солдаты вермахта, умершие «естественной» смертью (0,1–0,2 млн. чел.)

Оценке потерь вермахта с использованием баланса вооруженных сил Германии за годы войны посвящены статьи генерал-майора В. Гуркина. Его расчетные цифры приведены во втором столбце табл. 4. Здесь обращают на себя внимание две цифры, характеризующие число мобилизованных в вермахт в течение войны, и число военнопленных солдат вермахта. Число мобилизованных в годы войны (17,9 млн. чел.) взято из книги Б. Мюллера-Гиллебранда «Сухопутная армия Германии 1933–1945 гг.», т.З. Вместе с тем В. П. Бохар считает, что в Вермахт было призвано больше - 19 млн. чел.

Число военнопленных Вермахта определено В. Гуркиным суммированием военнопленных, взятых Красной Армией (3,178 млн. чел) и союзными войсками (4,209 млн. чел.) до 9 мая 1945 года. На мой взгляд, это число завышено: в него вошли и военнопленные, не являвшиеся солдатами вермахта. В книге Пауля Кареля и Понтера Беддекера «Немецкие военнопленные Второй мировой войны» сообщается: "…В июне 1945 года Объединенному Командованию союзников стало известно, что в «лагерях находится 7 614 794 военнопленных и невооруженных лиц военного персонала, из которых 4 209 000 к моменту капитуляции уже находились в плену». Среди указанных 4,2 млн. немецких военнопленных, кроме солдат вермахта, было много других лиц. Например, во французском лагере Витриле-Франсуа среди пленных «самому младшему было 15 лет, самому старшему - почти 70». Авторы пишут о пленных фолькштурмовцах, об организации американцами особых «детских» лагерей, куда собирали пленных двенадцати-тринадцатилетних мальчишек из «Гитлерюгенда» и «Вервольфа». Упоминается о помещении в лагеря даже инвалидов. В статье «Мой путь в рязанский плен» («Карта» № 1, 1992) Генрих Шиппманн отмечал:

"Следует принять во внимание, что сначала брались в плен, хотя и преимущественно, но не исключительно, не только солдаты вермахта или военнослужащие отрядов СС, но и обслуживающий персонал ВВС, члены «Фольксштурма» или полувоенных союзов (организация «Тодт», «Служба труда рейха» и т. д.). Среди них были не только мужчины, но и женщины - и не только немцы, но и так называемые «фольксдойче» и «чужеродцы» - хорваты, сербы, казаки, северо- и западноевропейцы, которые каким-либо образом воевали на стороне германского вермахта или причислялись к нему. Кроме того, при оккупации Германии в 1945 году арестовывался всякий, кто носил форму, даже если речь шла о начальнике железнодорожного вокзала".

В целом, среди 4,2 млн. военнопленных, взятых союзниками до 9 мая 1945 г., примерно 20 −25% не были солдатами вермахта. Это значит, что в плену у союзников было 3,1–3,3 млн. солдат вермахта.

Общее число военнослужащих Вермахта, попавших в плен до капитуляции, составляло 6,3–6,5 млн. чел.

В целом, демографические боевые потери вермахта и войск СС на советско-германском фронте составляют 5,2–6,3 млн. чел., из них 0,36 млн. погибли в плену, а безвозвратные потери (с учетом пленных) 8,2–9,1 млн. чел. Также надо отметить, что отечественная историография до последних лет не упоминала некоторые данные о численности военнопленных вермахта на окончание военных действий в Европе, видимо, по идеологическим соображениям, ведь гораздо приятнее считать, что Европа «боролась» с фашизмом, чем отдавать себе отчет в том, что некоторое и весьма большое число европейцев сознательно воевали в вермахте. Так, по записке генерала Антонова, на 25 мая 1945г. Красной Армией было захвачено в плен 5 млн. 20 тыс. только солдат вермахта, из них до августа месяца после фильтрационных мероприятий было отпущено 600 тыс. человек (австрийцев, чехов, словаков, словенцев, поляков и тд.), и эти военнопленные в лагеря НКВД не отправлялись. Таким образом, безвозвратные потери вермахта в боях с Красной Армией могут быть еще выше (порядка 0,6 - 0,8млн. чел).

Есть еще один способ «вычисления» потерь Германии и Третьего Рейха в войне против СССР. Вполне корректный между прочим. Попытаемся «подставить» цифры, относящиеся к Германии, в методику расчета общих демографических потерь СССР. Причем будем использовать ТОЛЬКО официальные данные немецкой стороны. Итак, население Германии на 1939 год составляло по данным Мюллера-Гиллебрандта (стр. 700 его труда, столь любимого сторонниками теории «заваливания трупами») 80,6 млн. человек. При этом мы с вами, читатель, должны учитывать, что сюда входят 6,76 млн. австрийцев, и население Судетской области - еще 3,64 млн. человек. То есть население собственно Германии в границах 1933 года на 1939 год составляло (80,6 - 6,76 - 3,64) 70,2 млн. человек. С этими простейшими математическими действиями разобрались. Далее: естественная смертность в СССР составляла 1,5% в год, но в странах Западной Европы смертность была гораздо ниже и составляла 0,6 - 0,8% в год, Германия не составляла исключения. Однако рождаемость в СССР примерно в такой же пропорции превышала европейскую, за счет чего СССР имел стабильно высокий прирост населения все предвоенные годы, начиная с 1934 года.

Мы знаем о результатах послевоенной переписи населения в СССР, однако мало кто знает, что аналогичная перепись населения была проведена союзными оккупационными властями 29 октября 1946 года в Германии. Перепись дала следующие результаты:

Советская зона оккупации (без вост. Берлина): мужчин - 7, 419 млн., женщин - 9,914 млн., итого: 17,333 млн. человек.

Все западные зоны оккупации, (без зап. Берлина): мужчин - 20,614 млн., женщин - 24,804 млн., итого: 45,418 млн. человек.

Берлин (все сектора оккупации), мужчин - 1,29 млн., женщин - 1,89 млн., итого: 3,18 млн. человек.

Всего население Германии - 65?931?000 человек. Чисто арифметическое действие 70,2 млн.- 66 млн., вроде дает убыль всего 4,2 млн. Однако все не так просто.

На момент переписи населения в СССР количество детей, рожденных с начала 1941 года, составляло около 11 млн., рождаемость в СССР в годы войны резко упала и составляла всего 1,37% в год от предвоенной численности населения. Рождаемость в Германии и в мирное время не превышала 2% в год от численности населения. Предположим, она упала всего в 2 раза, а не в 3, как в СССР. То есть естественный прирост населения за годы войны и первый послевоенный год был около 5% от довоенной численности, и в цифрах составил 3,5–3,8 млн. детей. Эту цифру надо прибавить к итоговой цифре убыли населения Германии. Теперь арифметика другая: общая убыль населения составляет 4,2 млн. + 3,5 млн. = 7,7 млн. человек. Но и это не окончательная цифра; для полноты расчетов нам надо отнять от цифры убыли населения цифру естественной смертности за годы войны и 1946 год, что составляет 2,8 млн. человек (возьмем цифру 0,8% чтобы была «повыше»). Теперь общая убыль населения Германии, вызванная войной, составляет 4,9 млн. человек. Что, в общем то, очень «похоже» на цифру безвозвратных потерь сухопутных сил Рейха, приведенную Мюллером-Гиллебрандтом. Так что же СССР, потерявший в войне 26,6 миллионов своих граждан, действительно «завалил трупами» своего противника? Терпение, уважаемый читатель, давайте все-таки доведем свои расчеты до логического завершения.

Дело в том, что население собственно Германии в 1946 году выросло, еще как минимум на 6,5 млн. человек, а предположительно даже на 8 млн.! К моменту переписи 1946 года (по немецким, кстати, данным, опубликованным еще в 1996 году «Союзом изгнанных», а всего было «насильственно перемещено» около 15 млн. немцев) только из Судетской области, Познани и Верхней Силезии было выселено на территорию Германии 6,5 млн. немцев. Около 1 - 1,5 млн. немцев бежало из Эльзаса и Лотарингии (к сожалению, более точных данных нет). То есть вот эти-то 6,5 - 8 млн. и надо прибавить к потерям собственно Германии. А это уже «чуть-чуть» другие цифры: 4,9 млн. + 7,25 млн. (среднее арифметическое от количества «изгнанных» на родину немцев) = 12,15 млн. Собственно это составляет 17,3% (!)от населения Германии в 1939 году. Ну так и это еще не все!

Еще раз подчеркну: Третий Рейх - это совсем даже НЕ ТОЛЬКО Германия! К моменту нападения на СССР в состав Третьего Рейха «официально» входили: Германия (70,2 млн. чел.), Австрия (6,76 млн. чел.), Судеты (3,64 млн. чел.), захваченные у Польши «балтийский коридор», Познань и Верхняя Силезия (9,36 млн. чел.), Люксембург, Лотарингия и Эльзас (2,2 млн. чел.), да еще отрезанная у Югославии Верхняя Коринтия, всего 92,16 млн. человек.

Это всё территории, которые были официально включены в состав Рейха, и обитатели которых подлежали призыву в вермахт. «Имперский протекторат Богемия и Моравия» и «генерал-губернаторство Польша» мы тут учитывать не будем (хотя этнические немцы призывались в вермахт и с этих территорий). И ВСЕ эти территории вплоть до начала 1945 года оставались под контролем нацистов. Теперь получим «окончательный расчет» если принять во внимание, что потери Австрии нам известны и составляют 300.000 человек, то есть 4,43% от населения страны (что в %, конечно, гораздо меньше, чем у Германии). То не будет большой «натянутостью» предположить, что население остальных областей Рейха, понесло в результате войны те же потери в процентном отношении, что даст нам еще 673?000 человек. В результате общие людские потери Третьего Рейха составляют 12,15 млн. + 0,3 млн. + 0.6 млн. чел. = 13,05 млн. человек. Вот эта «циферка» уже больше похожа на правду. С учетом того, что в эти потери включены 0,5 - 0.75 млн. погибших мирных жителей (а никак не 3,5 млн.), получаем потери ВС Третьего Рейха равными 12,3 млн. человек безвозвратно. Если учесть, что даже немцы признают потери своих Вооруженных Сил на Востоке в 75-80% от всех потерь на всех фронтах, то ВС Рейха потеряли в боях с Красной Армией около 9,2 млн. (75% от 12,3 млн.) человек безвозвратно. Конечно, отнюдь не все они были убиты, но имея данные об освобожденных (2,35 млн.), а также умерших в плену военнопленных (0.38 млн.) можно достаточно точно сказать, что собственно убитыми и умершими от ран и в плену, а также пропавшими без вести, но не попавшими в плен (читай «убитыми», а это 0,7 млн.!), ВС Третьего Рейха потеряли во время похода на Восток примерно 5,6-6 млн. человек. Согласно этим расчетам, безвозвратные потери ВС СССР и Третьего Рейха (без союзников) соотносятся как 1,3:1, а боевые потери Красной Армии (данные коллектива под руководством Кривошеева) и ВС Рейха как 1,6:1.

Порядок расчета общих людских потерь Германии

Население в 1939 г. 70,2 млн. человек.

Население в 1946 г. 65,93 млн. человек.

Естественная смертность 2,8 млн. человек.

Естественный прирост (рождаемость) 3,5 млн. человек.

Эмиграционный приток 7,25 млн. человек.

Итого потери {(70,2 - 65,93 - 2,8) + 3,5 + 7,25 = 12,22} 12,15 млн. человек.

Погиб каждый десятый немец! Попал в плен каждый двенадцатый!!!

Заключение

В данной статье автор не претендует на выискивание «золотого сечения» и «истины в последней инстанции». Приведенные в ней данные доступны в научной литературе и сети. Просто все они разрознены и раскиданы по различным источникам. Автор выражает свое личное мнение: верить немецким и советским источникам времен войны нельзя, потому что свои потери занижаются минимум в 2–3 раза, потери врага преувеличиваются в те же 2–3 раза. Тем более странно, что немецкие источники, в отличие от советских, признаются вполне «достоверными», хотя, как показывает простейший анализ, это не так.

Безвозвратные потери ВС СССР в ВОВ составляют 11,5 - 12,0 миллионов человек безвозвратно, при собственно боевых демографических потерях в 8,7–9,3 млн. человек. Потери Вермахта и войск СС на Восточном фронте составляют 8,0 - 8,9 миллионов человек безвозвратно, из них чисто боевые демографические 5,2–6,1 миллионов (включая умерших в плену) человек. Плюс к потерям собственно Германских ВС на Восточном фронте необходимо прибавить потери стран сателлитов, а это ни много, ни мало 850 тыс. (включая умерших в плену) человек убитыми и более 600 тыс. пленными. Итого 12,0 (наибольшее кол-во) млн. против 9,05 (наименьшее кол-во) млн. человек.

Закономерный вопрос: а где же «заваливание трупами», о котором так много говорят западные, а ныне и отечественные «открытые» и «демократические» источники? Процент погибших советских военнопленных, даже по самым щадящим оценкам, не менее 55%, а немецких, по самым большим, не более 23%. Может, вся разница в потерях объясняется просто нечеловеческими условиями содержания пленных?

Автор в курсе, что данные статьи отличаются от последней официально провозглашенной версии потерь: потери ВС СССР - 6,8 млн. военнослужащих убитыми, и 4,4 млн. попавшими в плен и пропавшими без вести, потери Германии - 4,046 млн. военнослужащих погибшими, умершими от ран, пропавшими без вести (включая 442,1 тыс. погибших в плену), потери стран сателлитов 806 тыс. убитыми и 662 тыс. пленными. Безвозвратные потери армий СССР и Германии (включая военнопленных) - 11,5 млн. и 8,6 млн. чел. Общие потери Германии 11,2 млн. человек. (например в Википедии)

Вопрос же с мирным населением более страшен против 14,4 (наименьшее кол-во) млн. человек жертв ВОВ в СССР - 3,2 млн. человек (наибольшее кол-во) жертв с немецкой стороны. Так кто и с кем воевал? Необходимо еще упомянуть и то, что не отрицая холокост евреев, немецкое общество до сих пор не воспринимает «славянский» холокост, если о страданиях еврейского народа на Западе известно все (тысячи произведений), то о преступлениях против славянских народов предпочитают «скромно» помалкивать. Неучастие наших исследователей, например, в общегерманском «споре историков» лишь усугубляет эту ситуацию.

Закончить статью хотелось бы фразой неизвестного британского офицера. Когда он увидел колонну советских военнопленных, которую гнали мимо «интернационального» лагеря, он сказал: «Я заранее прощаю русским все то, что они сделают с Германией».

Статья была написана в 2007 году. С тех пор автор мнения своего не изменил. То есть «тупого» заваливания трупами со стороны РККА не было, впрочем, как и особого численного превосходства. Это доказывает и появление, в последнее время, большого пласта русской «oral history», то есть мемуаров рядовых участников ВОВ. Например, Электрон Приклонский, автор «Дневника самоходчика», упоминает, что за всю войну он видел два «поля смерти»: при атаке наших войск в Прибалтике и попадании их под фланговый огонь пулеметов, и при прорыве немцев из Корсунь-Шевченковского котла. Пример единичный, но тем не менее, ценен тем, что дневник военной поры, а значит достаточно объективен.

Оценка соотношения потерь по результатам сравнительно-сопоставительного анализа потерь в войнах двух последних веков

Применение метода сравнительно-сопоставительного анализа, основы которого заложил еще Жомини, к оценке соотношения потерь требует статистических данных о войнах различных эпох. К сожалению, более или менее полная статистика имеется лишь для войн последних двух столетий. Данные о безвозвратных боевых потерях в войнах XIX и XX столетий, обобщенные по результатам работ отечественных и зарубежных историков, приведены в табл. Последние три графы таблицы демонстрируют очевидную зависимость итогов войны от величин относительных потерь (потерь, выраженных в процентах от общей численности армии) - относительные потери у победителя в войне всегда меньше, чем у побежденного, причем эта зависимость имеет устойчивый, повторяющийся характер (она справедлива для всех видов войн), т. е. обладает всеми признаками закона.

Этот закон - назовем его законом относительных потерь - может быть сформулирован следующим образом: в любой войне победа достается той армии, у которой относительные потери меньше.

Отметим, что абсолютные цифры безвозвратных потерь у победившей стороны могут быть как меньше (Отечественная война 1812 г., русско-турецкие, франко-прусская войны), так и больше, чем у побежденной стороны (крымская, Первая мировая война, советско-финская), но относительные потери у победителя всегда меньше, чем у побежденного.

Разница между относительными потерями победителя и побежденного характеризует степень убедительности победы. Войны с близкими значениями относительных потерь сторон заканчиваются мирными договорами с сохранением у побежденной стороны существующего политического строя и армии (например, русско-японская война). В войнах, заканчивающихся, подобно Великой Отечественной войне, полной капитуляцией противника (наполеоновские войны, франко-прусская война 1870–1871 гг.), относительные потери победителя существенно меньше относительных потерь побежденного (не менее чем на 30%). Иначе говоря, чем больше потери, тем больше должна быть численность армии, чтобы одержать убедительную победу. Если потери армии в 2 раза больше, чем у противника, то для победы в войне ее численность должна быть как минимум в 2,6 раза больше численности противостоящей армии.

А теперь вернемся к Великой Отечественной войне и посмотрим, какими людскими ресурсами располагали СССР и фашистская Германия на протяжении войны. Имеющиеся данные о численностях противоборствующих сторон на советско-германском фронте приведены в табл. 6.

Из табл. 6 следует, что численность советских участников войны была только в 1,4–1,5 раз больше общей численности противостоящих войск и в 1,6–1,8 раза больше регулярной немецкой армии. В соответствии с законом относительных потерь при таком превышении численности участников войны потери Красной Армии, уничтожившей фашистскую военную машину, в принципе не могли превышать потери армий фашистского блока более чем на 10-15%, а потери регулярных немецких войск - более чем на 25-30%. Это значит, что верхней границей соотношения безвозвратных боевых потерь Красной Армии и вермахта является соотношение 1,3:1.

Цифры соотношения безвозвратных боевых потерь, приведенные в табл. 6, не превышают полученное выше значение верхней границы соотношения потерь. Это, впрочем, не значит, что они окончательны и изменению не подлежат. По мере появления новых документов, статистических материалов, результатов исследований цифры потерь Красной Армии и вермахта (табл. 1-5) могут уточняться, изменяться в ту или иную сторону, их соотношение тоже может изменяться, но оно не может быть выше значения 1,3:1.

Источники:

1. ЦСУ СССР «Численность, состав и движение населения СССР» М 1965 г.

2. «Население России в 20 веке» М. 2001 г.

3. Арнтц «Людские потери во Второй мировой войне» М. 1957 г.

4. Frumkin G. Population Changes in Europe since 1939 N.Y. 1951

5. Dallin A. German rule in Russia 1941–1945 N.Y.- London 1957

6. «Россия и СССР в войнах 20 века» М.2001

7. Полян П. Жертвы двух диктатур М. 1996г.

8. Thorwald J. The Illusion. Soviet soldiers in Hitler,s Army N. Y. 1975

9. Сборник сообщений Чрезвычайной государственной комиссии М. 1946

10. Земсков. Рождение второй эмиграции 1944–1952 гг. СИ 1991 № 4

11. Timasheff N. S. The postwar population of the Soviet Union 1948

13 Timasheff N. S. The postwar population of the Soviet Union 1948

14. Арнтц. Людские потери во Второй мировой войне М. 1957 г.; «Международная жизнь» 1961 № 12

15. Biraben J. N. Population 1976.

16. Максудов С. Потери населения СССР Benson (Vt) 1989.; «О фронтовых потерях СА в годы Второй мировой войны» «Свободная мысль» 1993г. № 10

17. Население СССР за 70 лет. Под редакцией Рыбаковского Л. Л. М 1988 г.

18. Андреев, Дарский, Харькова. «Население Советского Союза 1922–1991 гг.» М 1993 г.

19. Соколов Б. «Новая газета» № 22, 2005, «Цена Победы -» М. 1991г.

20. «Война Германии против Советского Союза 1941-1945» под редакцией Рейнгарда Рюрупа 1991. Берлин

21. Мюллер-Гиллебранд. «Сухопутная армия Германии 1933-1945» М.1998 г.

22. «Война Германии против Советского Союза 1941-1945» под редакцией Рейнгарда Рюрупа 1991. Берлин

23. Гуркин В. В. О людских потерях на советско-германском фронте 1941–45 гг. НиНИ № 3 1992 г.

24. М. Б. Денисенко. ВОВ в демографическом измерении «Эксмо» 2005 г.

25. С. Максудов. Потери населения СССР в годы Второй мировой. «Население и общество» 1995 г.

26. Ю. Мухин. Если бы не генералы. «Яуза» 2006 г.

27. В. Кожинов. Великая война России. Цикл лекций 1000-летие русских войн. «Яуза» 2005 г.

28. Материалы газеты «Дуэль»

29. Э. Бивор «Падение Берлина» М.2003 г.

«Умылись кровью»? Ложь и правда о потерях в Великой Отечественной войне Земсков Виктор Николаевич

Общее соотношение безвозвратных потерь сторон в Великой Отечественной войне

Пора наконец подвести итог нашим рассуждениям о безвозвратных потерях противоборствующих сторон на советско-германском фронте и определить соотношение по ним.

Но для начала напомним, что к безвозвратным потерям вооруженных сил относятся убитые, умершие от ран и болезней, погибшие в результате несчастных случаев, расстрелянные своими по приговорам трибуналов и в боевой обстановке, а также пропавшие без вести и попавшие в плен военнослужащие – причем независимо от их дальнейшей судьбы (возвращения или невозвращения на Родину после войны). Иными словами – все те из потерянных в ходе войны, которых исключили из списков личного состава вооруженных сил.

Наряду с результатами боев, сражений, операций и самой войны этот интегральный статистический показатель имеет важнейшее значение для оценки эффективности вооруженных сил, показанной ими в ходе военных действий. Он предельно объективно демонстрирует как результаты боевой подготовки войск, так и качество управления ими, причем на всех уровнях. При этом каждая из составляющих безвозвратных потерь имеет свое собственное значение. Если количество убитых солдат и офицеров противника лучше характеризует тактическое умение солдат и их младших, средних и старших командиров, то число захваченных военнопленных в большей степени зависит от оперативного искусства генералитета и стратегического мастерства Верховного Главнокомандования. Процент умерших от ран и болезней является беспристрастным индикатором общего уровня медико-санитарного обслуживания войск. А количество расстрелянных своими, в свою очередь, наглядно отражает их боевой дух и политико-моральное состояние.

Особую ценность статистика безвозвратных потерь вооруженных сил приобретает в силу своей независимости от разного рода вторичных факторов. Скажем, можно истребить всех захваченных пленных противника, но от этого уровень его безвозвратных потерь никак не изменится. Просто потому, что военнопленные уже учтены в этих потерях, так что их дальнейшая судьба на них больше не отражается. Убыль гражданского населения также не влияет на безвозвратные потери вооруженных сил. Есть только один реальный путь для их увеличения: уничтожить или пленить вражеские войска. Но это легко только сказать, а на деле они с оружием в руках делают все, чтобы этому воспрепятствовать, и даже, наоборот, стремятся нанести как можно большие потери воюющей с ними стороне.

Однако сами по себе безвозвратные потери в отрыве от всего остального оценить нелегко, ведь все относительно. Поэтому гораздо более красноречивым является соотношение безвозвратных потерь воюющих противников. Именно это соотношение и позволяет выяснить, какой ценой были достигнуты результаты боевых действий. По нему можно судить, кто воевал числом, а кто – умением. И оно же демонстрирует, чье политическое руководство лучше подготовило свои вооруженные силы к войне и обеспечило им оптимальные начальные условия для вступления в нее.

Авторский коллектив под руководством Г.Ф. Кривошеева, судя по всему, прекрасно понимал истинное значение соотношения безвозвратных потерь между Вооруженными силами СССР и Германии вместе с их союзниками. Именно поэтому он пошел на все, чтобы всеми правдами и неправдами сделать его как можно более благоприятным для Красной Армии. И при этом даже не остановился перед прямыми подлогами, приписав к прошедшим через службу в вермахте 3214 тыс. чел., которых там никогда не было, и зачислив в число военнопленных, взятых советскими войсками в ходе боевых действий, 2326,6 тыс. человек, которые попали в плен уже после капитуляции Германии. Столь нечистоплотные методы авторов статистического исследования ничуть не удивляют, ведь в их работе так и сквозит очевидное желание любой ценой оправдать действия тогдашнего военного и политического руководства СССР и преуменьшить значение и последствия его ошибок и просчетов. Поэтому главным итогом их вычислений и стал вывод, что «соотношение между немецкими и советскими безвозвратными составляет 1:1,3». Однако вся эта лукавая арифметика, построенная на неоднократном существенном искажении фактов, не заслуживает доверия. Не заслуживает хотя бы потому, что, кроме других причин, подсчитанное ими соотношение не учитывает, что в ходе войны немцам удалось захватить в плен в 2,8 раза больше, чем нашим войскам до их капитуляции, что, конечно, серьезно повлияло на общее соотношение по безвозвратным потерям. Признаться сейчас в сокрытии правды и в подтасовках тем, кто готовил и озвучивал официозные цифры потерь, – смерти подобно (политической, конечно). Им можно только посочувствовать.

С учетом обоснованных нами выше цифр соотношение безвозвратных потерь между обеими противоборствующими сторонами на советско-германском фронте за период Великой Отечественной войны выглядит совсем по-другому. Оно показано в таблице 15:

Таблица 15

Соотношение безвозвратных потерь между Вооруженными силами СССР и Германии и их союзников с 22.06.1941 г. по 09.05.1945 г.

Примечание: *Из числа безвозвратных потерь Вооруженных сил СССР в Великой Отечественной войне исключены 12 тыс. погибших и пропавших без вести в ходе войны с Японией .

Следует отметить, что некоторые данные в таблице были распределены по годам с использованием известных допущений и пропорций, поэтому в будущем они могут быть уточнены, хотя каких-то существенных изменений тут ожидать не следует. Но при этом все итоговые цифры были нами исчислены выше, поэтому рассчитанное на их базе итоговое соотношение имеет вполне приемлемую точность.

Сопоставив безвозвратные потери противоборствующих сторон на советско-германском фронте, мы, к огромному сожалению, вынуждены признать, что Вооруженные силы СССР и его союзников за время Великой Отечественной войны, по самым осторожным подсчетам, потеряли в 2,5 раза больше людей, чем вермахт и армии сателлитов Германии.

На наш взгляд, такое соотношение потерь более соответствует реальному характеру военных действий в ходе минувшей войны, особенно с учетом ее начального периода, сложившегося крайне неудачно для Советского Союза и его вооруженных сил. В связи с этим уместно вспомнить слова маршала Г.К. Жукова – а уж он-то знал немецкую армию:

«Надо будет наконец посмотреть правде в глаза и, не стесняясь, сказать о том, как оно было на самом деле. Надо оценить по достоинству немецкую армию, с которой нам пришлось столкнуться с первых дней войны. Мы же не перед дурачками отступали по тысяче километров, а перед сильнейшей армией мира. Надо ясно сказать, что немецкая армия к началу войны была лучше нашей армии подготовлена, выучена, вооружена, психологически более готова к войне, втянута в нее. Она имела опыт войны, и притом войны победоносной. Это играет огромную роль. Надо также признать, что немецкий генеральный штаб и вообще немецкие штабы тогда лучше работали, чем наш генеральный штаб и вообще наши штабы, немецкие командующие в тот период лучше и глубже думали, чем наши командующие. Мы учились в ходе войны и выучились, и стали бить немцев, но это был длительный процесс. И начался этот процесс с того, что на стороне немцев было преимущество во всех отношениях» .

И он же еще 22 августа 1944 г. написал начальнику Главного управления кадров НКО СССР генералу Ф.И. Голикову письмо. Там содержался весьма познавательный анализ подготовки советских военных кадров, основанный на свежем опыте военных действий в период Великой Отечественной войны, которая тогда была еще в самом разгаре. Выводы маршала не потеряли своей актуальности и в настоящее время, поэтому мы решили поместить его здесь целиком:

«При разработке плана использования и создания кадров Красной Армии после войны нужно прежде всего исходить из опыта, который мы получили в начальный период Отечественной войны.

Чему нас учит полученный опыт?

Во-первых, мы не имели заранее подобранных и хорошо обученных командующих фронтами, армиями, корпусами и дивизиями. Во главе фронтов встали люди, которые проваливали одно дело за другим (Павлов, Кузнецов, Попов, Буденный, Черевиченко, Тюленев, Рябышев, Тимошенко и др.).

На армии ставились также мало изученные и не подготовленные люди. Иначе и не могло быть, так как подготовленных еще в мирное время кандидатов на фронты, армии и соединения не было. Людей знали плохо. Наркомат обороны в мирное время не только не готовил кандидатов, но даже не готовил командующих – командовать фронтами и армиями.

Еще хуже обстояло дело с командирами дивизий, бригад и полков. На дивизии, бригады и полки, особенно второочередные, ставились не соответствующие своему делу командиры. Короче говоря, каждому из нас известны последствия командования этих людей и что пережила наша Родина, вверив свою судьбу в руки таких командующих и командиров.

Вывод: Если мы не хотим повторить ошибок прошлого и хотим успешно вести войну в будущем, нужно, не жалея средств, в мирное время готовить командующих фронтами, армиями, корпусами и дивизиями.

Затраченные средства окупятся успехами войны.

Видимо, в мирное время нужно иметь два-три комплекта и командиров дивизий и полков, которые бы обеспечили полное развертывание армии и трех-четырехмесячное ведение войны.

Каждому командующему фронтом и армией иметь заранее отобранного и подготовленного заместителя.

Во-вторых, мы, безусловно, оказались не подготовленными с кадрами запаса.

Все командиры, призванные из запаса, как правило, не умели командовать полками, батальонами, ротами и взводами. Все эти командиры учились войне на войне, расплачиваясь за это кровью наших людей (выделено нами. – Авт. ).

В-третьих, мы не имели культурного штабного командира и как следствие не имели хорошо сколоченных штабов.

В-четвертых, в культурном отношении наши офицерские кадры недостаточно соответствовали требованиям современной войны. Современная война на 8/10 война техники с техникой врага, а это значит, нужно быть культурным человеком, чтобы уметь быстро разобраться со своей техникой и техникой врага и, разобравшись, грамотно применить свою технику.

Нужно правду сказать, что из-за неграмотности и бескультурья наших кадров мы очень часто несли большие потери в технике и живой силе, не достигнув возможного успеха.

В-пятых, существовавшая в мирное время система обучения и воспитания наших кадров не дала нам для войны образцового и авторитетного командира.

Наши академии, школы и курсы неправильно учили командные кадры, а именно:

1) Теоретическое обучение шло явно в ущерб практическому обучению. Опыт войны показал, что только те командиры оказались хорошими командирами, которые выросли на полевой работе, а не в кабинетах.

Следовательно, главный упор в будущем должен быть в обучении командира – это работа в поле, в обстановке, близкой к боевой.

2) Наши командиры очень плохо знали и знают технику (авиацию, артиллерию, танки и пр.). Нужно каждого командира, от командира батальона и выше, в будущем обязательно прикомандировать в спец. части на 6–10 месяцев для капитального изучения сердца техники.

3) Волевые качества нашего командира – инициатива, уменье взять на себя ответственность – развиты явно недостаточно, а это очень пагубно сказалось на ходе войны в первый период. Следовательно, этот важнейшей вопрос нужно решить так же капитально.

Что касается Ваших соображений об оставлении возможно большего состава командного состава в рядах армии в мирное время, я считаю в основном их правильными, но при этом я только за оставление нужных и способных кадров, а не таких, как у нас были, вроде провалившихся» .

Это мнение прославленного полководца лишний раз подтверждает правильность полученного нами соотношения безвозвратных людских потерь противников на советско-германском фронте и во многом объясняет, почему оно сложилось именно таким. Можно привести еще немало подобных мыслей и свидетельств активных участников былых сражений, от знаменитых маршалов до простых солдат, которые на своих собственных плечах вынесли непомерную тяжесть войны, пролили там немало пота и крови и потеряли при этом многих и многих друзей и однополчан. Ветераны навсегда запомнили, какие громадные жертвы пришлось возложить всей стране на алтарь Победы.

Но, к сожалению, есть еще немало и тех, которые стремятся стать святее папы Римского. Эти люди не останавливаются ни перед чем, даже перед прямым извращением истории, пытаясь придать итогам Великой Отечественной войны благостный характер. Они хотят стереть из людской памяти результаты многочисленных ошибок и просчетов политического и военного руководства СССР, допущенных в то время. А ведь во многом именно из-за этого долгожданная Победа досталась советскому народу столь дорогой ценой.

Одной из главных целей таких людей стало искажение реального соотношения безвозвратных потерь противников на советско-германском фронте в пользу Красной Армии. И немудрено, ведь именно оно является наглядным показателем эффективности управления государством и его вооруженными силами накануне войны и в ее ходе. В качестве тяжелой артиллерии апологетов тогдашних вождей Советского Союза выступил авторский коллектив Г.Ф. Кривошеева. Он старается подвести под их аргументы своеобразную научную базу и не брезгует при этом никакими средствами. Мы уже многое рассказали о тех неблаговидных методах, с помощью которых эти люди пытались доказать, что безвозвратные потери Вооруженных сил СССР и его союзников в Великой Отечественной войне всего лишь на 30 % превысили аналогичный показатель стран гитлеровской коалиции.

Но, как оказалось, авторы не остановились на достигнутом. Последнее издание их довольно популярной книги явило читателям особенно яркий образец откровенного надувательства. В ходе ее доработки вместо исправления многочисленных искажений цифр и фактов они умудрились изменить свое прежнее итоговое соотношение безвозвратных потерь сторон в Великой Отечественной войне, сделав его еще более благоприятным для СССР. А удалось это им путем очень несложного трюка. Чтобы разобраться в его сути, лучше всего предоставить слово самим авторам:

«…после 2000 г. немецкими учеными во главе с историком профессором Рюдигером Овермасом (так в тексте. – Авт. ) проведены многолетние работы по тщательному анализу отчетно-статистических документов, хранящихся в архивах Германии. В результате исследований установлено, что суммарные безвозвратные потери вермахта составили 5 млн 300 тыс. солдат и офицеров . Эти сведения опубликованы в книге «Немецкие военные потери во Второй мировой войне», г. Мюнхен.

Принимая во внимание итоги исследования немецких ученых, авторами настоящего труда внесены соответствующие коррективы в имевшиеся ранее сведения о безвозвратных потерях стран фашистского блока на советско-германском фронте» .После чего они ничтоже сумняшеся довели безвозвратные потери Вооруженных сил Германии (убитыми, умершими, пленными и пропавшими без вести) до 8876,3 тыс., одним махом увеличив их на 1695,2 тыс. чел. Соответственно, соотношение безвозвратных потерь уменьшилось с прежних и без того натянутых 1:1,3 до еще более лестных 1:1,1. А там и до полного паритета совсем недалеко. И ведь, судя по сложившейся в книгах авторов отчетливой тенденции и не раз продемонстрированной ими готовности идти на все ради достижения определенных целей, нельзя исключить, что в следующих изданиях их книг это соотношение вполне может обернуться уже в пользу СССР.

Надо сказать, что на первый взгляд указанное изменение выглядит вполне обоснованным, особенно в свете использования известного современного немецкого источника для корректировки немецких же потерь. Однако на самом деле все рассчитано на людей, не знакомых с книгой Р. Оверманса и слепо доверяющих каждому слову авторов «Книги потерь». А ведь, по большому счету, они не заслуживают никакого доверия, особенно после того, как существенно исказили само содержание книги уважаемого немецкого историка. Причем, судя по всему, сделано это преднамеренно и сознательно.

Сразу же хочется спросить: если, как серьезно утверждает сам Г.Ф. Кривошеев, 5,3 млн это именно «суммарные безвозвратные потери вермахта», то почему же в том самом пункте его собственной таблицы, где как раз и фигурируют эти самые безвозвратные потери Вооруженных сил Германии, учтенные в ходе войны в оперативном порядке нарастающим итогом, стоит цифра 8876,3 тыс.? На самом деле у Р. Оверманса речь идет не о безвозвратных потерях вермахта, а о статистике убитых, умерших и пропавших без вести, но впоследствии признанных погибшими германских военнослужащих. Так что добавление к ним 3576,3 тыс. военнопленных в данном случае правомерно. Вместе с тем в действительности их было куда меньше, а именно – 2049,7 тыс. Ведь, как мы уже показали выше, Г.Ф. Кривошеев беззастенчиво приписал к тем из них, кто оказался в советском плену в период войны, более полутора млн попавших туда после капитуляции Германии.

Однако непростительно совсем другое. По данным Р. Оверманса, за все время Второй мировой войны погибло 314 тыс. солдат и офицеров войск СС и 4826 тыс. – вермахта, включая 53 тыс. из его вольнонаемного состава. Кроме них, он учел 78 тыс. ополченцев фольксштурма, 63 тыс. полицейских чинов и 37 тыс. членов прочих организаций. Суммарно их получается 5318 тыс. человек, а не 5300 тыс., как у Кривошеева. При этом в рассчитанную Р. Овермансом общую убыль германских вооруженных сил входят 459 тыс. умерших в плену. Их никак нельзя добавлять в безвозвратные потери, где они уже и так учтены как попавшие в плен.

В связи с этим возникает законный вопрос: почему, учитывая немецкие потери из состава фольксштурма, полиции и других подобных организаций, авторы новоявленной сенсации намеренно игнорируют потери нашего народного ополчения, милиции, истребительных отрядов и прочих формирований, полностью аналогичных немецким? Где же тут логика? Но что авторам до правил логики, когда нужно доказать недоказуемое!

Но самое главное – перечисленные выше немецкие потери относятся ко всем фронтам без исключения, а отнюдь не только к одному советско-германскому. Недаром авторы новой дутой сенсации не дают конкретную сноску на книгу Р. Оверманса, чтобы читатели не смогли проверить их лживые аргументы. А немецкий историк не оставляет ни малейших сомнений на этот счет, приведя общее распределение погибших за время Второй мировой войны германских военнослужащих по театрам военных действий и основным местам их гибели. Вот таблица, которую они «не заметили» на соседней странице его книги:

Таблица 16

Места гибели военнослужащих Вооруженных сил Германии в период Второй мировой войны

Сам Р. Оверманс не указывает, как именно распределялись по различным ТВД 1 230 тыс. немцев, погибших в 1945 г. Но, как мы уже подсчитали ранее на основе его данных, на советско-германском фронте за время Великой Отечественной войны погибли, умерли или навсегда пропали без вести 3526,5 тыс. военнослужащих германских Вооруженных сил, а отнюдь не 5300 тыс., которые туда не постеснялся приписать Г.Ф. Кривошеев.

Итак, на примере книги Р. Оверманса мы близко познакомились, какими антинаучными методами коллектив Г.Ф. Кривошеева работает с источниками и как он беззастенчиво их извращает в угоду своим собственным целям. Но тогда неизбежно возникает вопрос: а как же он обращался с документами советских архивов? Как можно доверять утверждениям и выкладкам людей, существенно исказившим данные даже легко проверяемого источника? Что им мешало сделать то же самое с информацией из закрытых архивов? Ведь, препарируя ее по своему хотению, им не нужно было опасаться, что кто-то схватит их за руку. Поэтому ничуть не удивительны многочисленные натяжки, накладки и ошибки (если не сказать больше), замеченные в их трудах внимательными и знающими читателями.

Когда в 1993 г. появилось самое первое издание статистического исследования Г.Ф. Кривошеева – «Гриф секретности снят…», оно стало настоящим прорывом в истории Великой Отечественной войны. Наконец-то и профессионалы, и знатоки, и просто любители военной истории смогли познакомиться с огромным фактологическим материалом, который ранее был мало кому доступен. И за эту долгожданную возможность они были готовы закрыть глаза на все недостатки книги, и сразу бросавшиеся в глаза, и умело запрятанные авторами. Да было бы и просто наивно ожидать совершенства от первой попытки создания столь обширного и до предела насыщенного ценнейшей информацией труда на слабо разработанную ранее тему.

Всеобщая эйфория закончилась после выхода в 2001 г. второго издания, названного «Россия и СССР в войнах ХХ века». После ее прочтения стало ясно, что речь на этот раз идет уже не о досадных недочетах и случайных изъянах, ведь за восемь лет, прошедших между публикациями, от них вполне можно было избавиться. Все более очевидной становилась далекая от беспристрастности позиция авторского коллектива Г.Ф. Кривошеева. У непредубежденных читателей поневоле начали возникать обоснованные подозрения, что речь тут явно идет о целенаправленной политике приукрашивания истории и замазывания ее недостатков. И по мере углубления знакомства с архивными материалами, которые разыскивали, изучали и публиковали независимые исследователи, эти подозрения все больше росли и укреплялись.

Между тем интересно проследить, как менялись цифры потерь противоборствующих сторон, начиная с 16 декабря 1988 г., когда министр обороны Д.Т. Язов обратился в ЦК КПСС с просьбой рассмотреть данные о потерях вооруженных сил страны за годы Великой Отечественной войны, предложив после одобрения представленных сведений опубликовать их в открытой печати. Именно тогда и были названы огромные безвозвратные потери Красной Армии и ВМФ – 11 444 100 человек (на это понадобилось целых 43 года со дня окончания войны). И что удивительно: за почти четверть века, с тех пор как наши вожди решились на публикацию этих сведений, первоначальное число не изменилось ни на одного человека. Уж не потому ли, что оно в свое время было одобрено (читай – утверждено) ЦК КПСС? Уже давно нет ни правящей КПСС, ни ее всесильного ЦК, но никто из официальных лиц так и не решился поставить под сомнение цифры, которые готовились комиссией генерала армии С.М. Штеменко в условиях конфронтации двух политических систем и ожесточенной идеологической борьбы. В те времена давать лишние козыри «западным фальсификаторам» истории Второй мировой войны было неразумно, но они давно прошли, «а воз и ныне там»…

Д.Т. Язов тогда озвучил не только советские потери, но и безвозвратные потери фашистского блока на советско-германском фронте – 7168 тыс. чел. Соотношение между ними составило 1,6:1 не в нашу пользу. Уж тут супостатов не пожалели! И в результате дальнейших исследований авторский коллектив увеличил безвозвратные потери Вооруженных сил Германии и ее союзников почти на полтора млн чел. – до 8649,3 тыс. Соответственно, соотношение по безвозвратным потерям стало более благоприятным для СССР – 1,3:1, хотя и по-прежнему в пользу немцев.

Но и оно кому-то, видимо, показалось все еще неприемлемым. Последние точки над «i» расставило очередное издание труда коллектива Г.Ф. Кривошеева, появившееся в 2010 г. В нем авторы не побрезговали даже неприкрытой фальсификацией данных о потерях Вооруженных сил Германии, опубликованных Р. Овермансом, доведя их безвозвратные потери до 8876,3 тыс. чел. А как сказались все эти фокусы с увеличением немецких потерь на общем балансе людских ресурсов Германии? А никак, он уже более 20 лет остается у авторов статистического исследования неизменным, потому что скроен ими «на вырост», с большим запасом. Добавив к безвозвратным потерям вооруженных сил стран фашистского блока еще 1695,2 тыс. чел., они довели соотношение уже до 1,1:1 (11 520,2: 10 344,5). Впору вспомнить довоенную песню: «Мы врага раз громим малой кровью, могучим ударом!»

Чтобы лучше проиллюстрировать, какими неприглядными путями авторы добились этого своего новейшего соотношения, мы дополнили их таблицу, в котором оно было выведено, куда более достоверными данными и сравнили их с самыми последними цифрами Г.Ф. Кривошеева.

Таблица 17

Соотношение числа безвозвратных потерь между Вооруженными силами Германии, ее союзников и Вооруженными силами СССР с союзниками на советско-германском фронте с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. (тыс. чел.)

Примечания: * Войска Венгрии, Италии, Румынии, Финляндии, Словакии.

** Войска Болгарии, Польши, Румынии, Чехословакии и Финляндии. При этом Г.Ф. Кривошеев в своем балансе полностью игнорирует потери Финляндии за то время, когда она воевала на стороне СССР. В то же самое время он зачем-то упоминает Югославию, не приводя никакие ее потери.

*** С учетом 12 тыс. советских военнослужащих, безвозвратно потерянных в войне с Японией .

**** Из них 500 тыс. оставленных на поле боя и 500 тыс. мобилизованных военнообязанных. Еще 780,7 тыс. входят в число 939,7 тыс. вторично призванных на освобожденной территории, оставшиеся 159 тыс. из которых – освобожденные немцами военнопленные. При этом Г.Ф. Кривошеев не включает все эти 939,7 тыс. пропавших без вести в начале войны, а потом мобилизованных вторично, в общее число пропавших без вести и попавших в плен. Мало того, он упоминает в книге еще 450–500 тыс. советских военнослужащих, которые фактически погибли или, будучи тяжело раненными, остались на поле боя, занятом противником, но при этом полностью игнорирует их в своем балансе. Таким образом, по его мнению получается, что Красная Армия вообще не оставила на поле боя пропавших без вести. В то же время он никак не объясняет, чьи тела до сих пор находят и торжественно погребают поисковики.

***** Г.Ф. Кривошеев приводит цифру 2722,4 тыс. погибших (умерших) в плену и не вернувшихся из плена. На самом деле с учетом 1836,0 тыс. вернувшихся из плена, их должно быть 2723,0 тыс. (4559,0–1836 = 2723). 2 543,0 тыс. погибших в плену остаются после вычитания из их числа 180 тыс. эмигрировавших в другие страны.

****** Г.Ф. Кривошеев упоминает в книге 823 230 военнопленных, освобожденных немцами до 1 мая 1944 г. , но при этом полностью игнорирует их в своем балансе.

******* Здесь учтены без исключения германские военнопленные, которые сдались уже после капитуляции Германии.

******** Без военнопленных из числа граждан СССР, служивших в вермахте. При этом Г.Ф. Кривошеев приводит совсем другую цифру освобожденных из советского плена военнослужащих Вооруженных сил Германии – 2 352 672 чел.

После близкого знакомства с работами Г.Ф. Кривошеева и его коллектива выясняется, что их методы чрезвычайно просты. Сначала они производят надлежащее впечатление на своих читателей как своим местом работы, так и высокими научными и военными званиями и должностями, заранее завоевывая их внимание и доверие. Затем окутывают их дымовой завесой из многочисленных цифр. А под надежным прикрытием этой информационной лавины они с ловкостью циркового фокусника демонстрируют искусную подмену понятий, противоречивый подход к аналогичным явлениям на разных сторонах фронта, откровенное игнорирование неудобных для них фактов и притягивание за уши других, хоть как-то подходящих, а также неоднократные передергивания вплоть до прямых подлогов. Такие, мягко говоря, недобросовестность и неразборчивость не уместны в серьезной научной работе, да еще претендующей на официальный статус. Мало того, они полностью дискредитируют и саму работу, и ее авторов.

И ведь генерал-полковник Г.Ф. Кривошеев вместе со своим внушительным коллективом – не люди с улицы, которые представляют только самих себя. В аннотациях к их книгам написано, что они являются сотрудниками Генерального штаба и Военно-мемориального центра ВС РФ. Если они не дорожат своей собственной репутацией ученых-историков, подумали бы хотя бы о чести организаций, в которых они работают. Ведь нечистоплотные действия сотрудников поневоле марают и сами эти организации. Каковы бы ни были мотивы Г.Ф. Кривошеева и его коллектива, своим сознательным искажением действительности они подрывают авторитет всей российской науки, да и самой России в глазах всего мира.

Данный текст является ознакомительным фрагментом. Из книги И-16 Боевой «ишак» сталинских соколов. Часть 3 автора Иванов С. В.Истребители И-16 в Великой Отечественной войне

Из книги ГРУ вчера и сегодня автора Преловский Константин Валерьевич1. ГРУ в Великой Отечественной войне 1.1 Начало войны Как известно началась война для Красной армии совершенно неожиданно 22 июня 1941 года, что собственно и явилось причиной разгрома кадровой Красной Армии в начальный период войны. Совершенно ясно, что если бы Красная армия

Из книги Истребитель И-153 «Чайка» автора Маслов Михаил АлександровичИ-153 «Чайка» в Великой Отечественной войне Мессершмитт Bf 109Е - основной противник советских истребителей в начале Великой Отечественной войныЛетом 1941 г. И-153 «Чайка» наряду с другим самолетом конструкции Н. Поликарпова - И-16, составляли основу истребительной авиации

Из книги Брестский мир. Ловушка Ленина для кайзеровской Германии автора Бутаков Ярослав АлександровичПриложение 1 Соотношение боевых сил и средств сторон в некоторых битвах Второй отечественной войны Таблица 1Соотношение сил перед началом и во время Лодзинской операции 29 октября -15 ноября (11–28 ноября) 1914 г. Общее кол-во в тыс. Русские Германцы Соотношение сил

Из книги СССР и Россия на бойне. Людские потери в войнах XX века автора Соколов Борис ВадимовичСоотношение потерь сторон на Западном фронте Первой мировой войны Согласно британской оценке, основанной на данных о потерях собственных войск, а также данных о германских потерях в этом секторе фронта, почерпнутых из Федерального архива в Потсдаме, между германскими и

Из книги «Умылись кровью»? Ложь и правда о потерях в Великой Отечественной войне автора Земсков Виктор НиколаевичСоотношение потерь сторон на Восточном фронте Первой мировой войны По нашей оценке, русская армия потеряла в борьбе против Германии и Австро-Венгрии 1834 тыс. убитыми и умершими от ран (в том числе 301 тыс. человек – против австро-венгерских войск и 1533 тыс. – против

Из книги Российский флот на Черном море. Страницы истории. 1696-1924 гг. автора Грибовский Владимир ЮльевичКритика официальной цифры безвозвратных потерь Красной Армии в Великой Отечественной войне Советский Союз и Германия понесли наибольшие потери среди всех участников Второй мировой войны. Установление величины безвозвратных потерь как вооруженных сил, так и

Из книги автораПроверка оценки безвозвратных потерь Красной Армии в Великой Отечественной войне по ОБД «Мемориал» Полученную нами цифру потерь Красной Армии погибшими в 26,9 млн человек можно попытаться проверить по ОБД «Мемориал». Для этого надо попытаться сделать выборку и оценить,